シンクロナスで連載中の『平安貴族列伝』の書籍が5月21日発売!

大河ドラマで話題!第一人者が描く、現代人と変わらない「平安貴族」のリアル

詳細はこちらをチェック。

(1)「薨卒伝」で読み解く、平安貴族の生々しい人物像

(2)平凡な名門貴族が右大臣に上り詰めた裏事情

(3)朝廷の公式歴史書にまで書かれた宮中の噂の真相

(4)朝廷からも重宝された「帰国子女」の正体 ☜最新回

・唐からの帰国子女

・日本への思いが込められた名前

・兄弟のその後

唐からの帰国子女

お次は少し趣向を変えて、国際的な話をすることにしよう。7世紀から9世紀にかけて、10数回にわたって遣唐使が派遣されていたことは有名であるが、今回はその関係者の物語である。

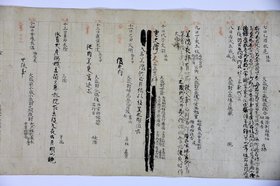

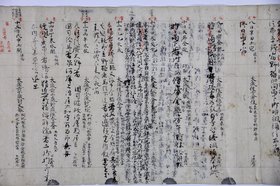

『日本後紀』巻七の逸文で、延暦十七年(798)五月丙午条(27日)である。

霊亀2年(716)に任命され、翌養老元年(717)に発遣された第九次遣唐使には、留学生として阿倍仲麻呂が同行していた。吉備真備(きびのまきび)や玄昉(げんぼう)が渡唐したのも、このときの遣唐使であった。

ちなみに私は、1983年(昭和53)に結婚したが、新婚旅行で当時は渡航する人は珍しかった中国に行った。出発の前日に成田空港近くに泊まったのであるが、その夜、遣唐使になった夢を見たのであった。第何次の遣唐使だろうと思って辺りを見渡すと、吉備真備がいたので、第9次であるとわかったのである。ただ、何故にその人が真備であったと認識したのかは、いまだにわからない。円仁(えんにん)の『入唐求法巡礼行記(にっとうぐほうじゅんれいこうき)』に、黄河が近付くと海の色が黄色くなり、唐が近いことを知ったという記述があるが、私も飛行機から海の色が黄色くなっているのを見て、ひどく感動したものである。

さて、仲麻呂自身は唐で科挙(かきょ)という高級官吏登用試験に合格し、高官に出世したものの、結局は何度もの帰国の航海に失敗し、宝亀元年(770)に73歳で客死することになる。なお、唐では高官に上った仲麻呂であるが、日本における地位はあくまで留学生であり、給料は支給されなかった。実際の死去からかなり経って、日本では仲麻呂の死を知ることになるが、朝廷から葬式の費用は支給されなかった。遺族は朝廷に対し、葬儀費用の支給を願い出ている。

それに対し、天平勝宝4年(752)に仲麻呂を帰国させるために唐に派遣された第12次遣唐使の大使である藤原清河(きよかわ)は、同じく帰国することなく、唐で客死するのであるが、彼は今でいう「海外出張」を続けていたことになり、勤務を続けているという扱いを受けた。日本において、位階は勝手に従三位まで昇叙され、官位相当制によって、参議の地位に上った。死去が明らかになると、従一位が贈られた。

ただし、仲麻呂が中国語を自由に駆使して唐で高官として不自由なく生活していたのに対し、清河はあくまで外国人の使節として不自由な生活を続けていたことであろう。どちらが幸福であったかは、一概には決められない問題である。

日本への思いが込められた名前

話を戻すが、仲麻呂には、羽栗吉麻呂という従者が付き従っていた。留学生の従者であるから、さして地位の高い人物ではなかったはずである。羽栗氏は春日氏の一族で、氏の名は山城国久世郡羽栗郷(現京都府久世郡久御山町佐山付近)に因む。

かつて春日氏は名族であったが、この時代にはすっかり逼塞してしまっていた。この吉麻呂が何と中国の女性と結婚し、翼と翔という2人の息子を得たのである。吉麻呂もすぐに中国語を習得したのか、はたまた仲麻呂の仲立ちがあったのかは、定かではない。

ともあれ、翼とか翔とかいう名の付け方に、一介の従者である吉麻呂の望郷の想いが込められていると考えられたのは、一代の碩学・青木和夫先生である(『日本の歴史3 奈良の都』)。実は先に述べた私の中国渡航の年である1983年、非常勤講師として遣唐使の講義を担当されていた青木先生の講義に、私は大津透・春名宏昭氏と共に、たった三人の受講生として参加していた。講義でも先生はこの話をされ、よほどこの話がお好きなのだなあと感動したものである。

吉麻呂は天平6年(734)、次の第10次遣唐使に従って帰国した。吉備真備と玄昉も、勉学を終えて帰国している。この時の遣唐使は第一船のみが無事に日本に到ったのだが、彼らは幸運にも第1船に乗せられていたので、日本の地を踏むことができたのである。なお、仲麻呂は唐における官途を求めて残留した。日本に帰るよりも唐での方が出世が見込めると考えたのか、本場の文化に浸っていたいと考えたのか、はたまたこちらも唐に女性がいたのかは、わからない。

兄弟のその後

吉麻呂の子である翼と翔も、父吉麻呂に随って帰国した。翼が16歳の年であった。なお、翔は天平宝字5年(761)に発遣された第12次遣唐使に遣唐録事として渡唐したことが見える。ただし、「その録事羽栗翔は河清(かせい・藤原清河)の所に留まって帰らなかった」とあり、結局は唐で一生を終えたようである。生母と共に暮らしたかったのか、それともこちらも唐の女性と結婚したのであろうか。後に開成5年(840)、円仁が唐の登州開元寺(とうしゅうかいげんじ)を訪ねた際、仏像の左右に願主の名が「録事正六位上羽豊翔」と記されていたのが、この翔であったと考えられている。

翼の方は唐において、日本語も話していたものと思われ、日本における生活や勉学にも不自由を来たさなかった。聡明であるとの評判を得て、各方面に通じていたが(本場で生まれ育ったのだから、当然であるが)、何故か出家して僧となった。この間の翼の心の動きは、残念ながらわからない。日本での官人としての出身を望まず、仏道に進もうとした点に、帰国子女の悩みが存在したものかもしれない。

翼は学業に進歩し、朝廷はその才能を惜しんで還俗させた。得度2人分を賜わったというのは、仏教界への置き土産だったのであろうか。その後、翼は職務に精練し、正七位上大外記に至った。

そして宝亀6年(775)の第16次遣唐使に外従五位下で遣唐録事に任じられ、すぐに遣唐准判官に昇進した。この時の遣唐使は辛苦を重ねながらも唐に到達した。安史の乱による混乱で長安(ちょうあん)に入る人数を制限されたが、翼はその中に選ばれた。母親の女性や弟の翔と再会を果たせたかどうかは不明である。

この際、翼は揚州(ようしゅう)において、昆解宮成(こんけのみやなり)という男が十年前に、丹波(たんば)国で採れたと称して献上した鉱物(自称「白鑞(しろなまり)」)を鑑定してもらい、「鈍隠(どんおん)」という結果を得た。私鋳銭(偽金)を作る際に用いるというので、とんだ恥をかかされたことになる。

また、帰国後に『宝応五紀暦経(ほうおうごきれききょう)』を朝廷に献上し、唐ではすでに大衍暦(たいえんえき)が廃止され、五紀暦が採用されていることを報告している。

その後、宝亀7年(776)に勅旨大丞、天応2年(782)に丹波介、延暦5年(786)に内薬正兼侍医、延暦七年(788)に兼左京亮、延暦八年(789)に兼内蔵助と、数々の官を歴任し、位階も正五位上、姓も朝臣に至った。

そして冒頭に挙げた延暦17年に卒去したのである。行年、実に80歳であった。この間、唐に馳せる思いは、いかなるものだったであろうか。