文化人類学が、しずかに脚光を浴びている。人類の文化を研究する普遍的な学問が、なぜ今、改めて注目されるのか。

それは、私たちが生きる社会が転換期を迎えているからに他ならない。変化のスピードが速く、未来予測の難しいこれからの時代は、これまでの常識や価値観が通用しなくなる可能性が大いにある。

そんなとき、異文化研究から新しい視点を獲得する文化人類学の考え方が、新しい時代を生き抜くためのヒントになるかもしれないのだ。

『文化人類学のすゝめ』では、文化人類学者にインタビューを実施し、世界のあっと驚く文化を深堀り整理することで、楽しみながら「あるべき」を解きほぐしていく。

今回は岡山大学文学部准教授の松村圭一郎さんに、文化人類学とその有用性を解説してもらった。

(執筆:合楽仁美)

いま文化人類学が求められるワケ

――まず、文化人類学とはどんな学問ですか。

もともとは異文化を研究し、理解する学問でした。フィールドワークで異文化のコミュニティに出かけていき、彼らの文化や習慣を学ぶ。私は大学生のときから20年以上、エチオピアを研究対象としてきました。

しかし、現在の文化人類学は「異文化を研究し、理解する学問」というだけでは不十分です。

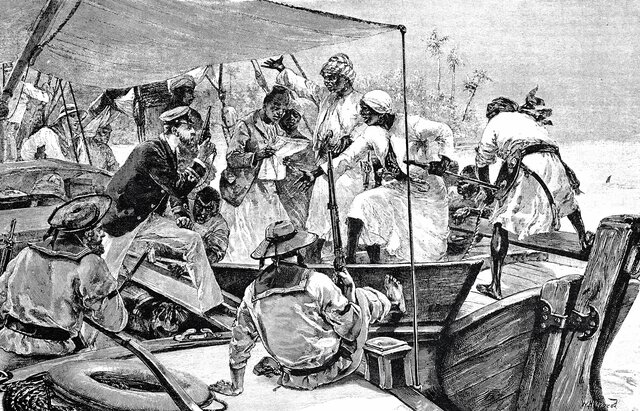

かつての文化人類学は、欧米の学者が、彼らの国の植民地である「未開」地域を研究対象とすることがほとんどでした。その意味では文化人類学は、植民地支配の道具として使われてきたとも言えます。

そんな文化人類学が転機を迎えたのが、1970~1980年代でした。

大きな転機をもたらしたひとつの研究が、エドワード・サイードが1978年に発表した『オリエンタリズム』です。

「オリエント」とは、大まかにいえば北アフリカから中東のアラブ世界のことです。ヨーロッパ社会は長年、オリエントを文明の遅れた、ヨーロッパから学ぶべき地域という位置づけで描いてきました。

こうした描き方を、サイードは暴力的だと批判したのです。それはオリエントそのものの姿というより、近代化されて進んだヨーロッパ像を確立するために作り上げられた他者イメージにすぎないと。

この主張は、文化人類学にも大きな衝撃を与えました。自分たちがやってきた「異文化」の研究はオリエンタリズムと同じ構造かもしれないと、反省を迫られたのです。

また、この頃には植民地だった国々が独立し、近代化した社会を目指していきます。彼らを単純に「西洋的な近代社会とは違う人びと」「未開の人々」とすること自体、実態にそぐわなくなっていました。

こうした経緯があって、文化人類学は「異文化を理解する学問」から「異文化と自文化の関係そのものを問う学問」へと、認識がシフトしていきました。

最近ではiPS細胞のラボや証券会社のディーラーなど、私たちの社会の中にあるものを研究対象とすることが多々あります。「異文化」が必ずしも外国の文化とは限らないのが、現在の文化人類学なんです。

――そんな変遷があったんですね。今回は、注目が高まっている文化人類学の有用性についてお聞きしたいと思います。

有用性とは、「使いやすい」「役に立つ」ということですよね。

人類学者は昔からずっと、同じように研究を続けています。にもかかわらず特定の時期に脚光を浴びるのは、時代が求めるものと一致するからでしょう。

たしかにここ数年で、メディアなどに声をかけられることが多くなりました。

それはきっと、多くの人たちが今の社会システムがこのまま続くと信じられなくなり、「異文化を研究する文化人類学なら、何か別の選択肢を提示してくれるのではないか」と期待を抱いているからだと思います。

興味を持ってもらえてうれしい一方で、そうした「流れ」に乗っていいのかと迷いもあります。

――どういうことでしょうか?

学問というのはいつの時代も、そのときどきの大きな力に都合よく使われてきました。

もちろん私たち研究者は、文化人類学が、社会をより良くするために使われてほしいと思っています。けれど必ずしも、望ましい方向だけに使われるとは限りません。先ほどお話しした植民地の研究もそうでした。

文化人類学が、現代の行き詰まった資本主義社会の文脈で都合よく使われると、市場原理を推奨するネオリベラリズム(新自由主義)だとか、雇用の流動化・不安定化のロジックと簡単に結びついてしまうでしょう。

ですから、一般向けにわかりやすく話すことを躊躇する人類学者もいます。私も常に、文化人類学がより良く社会に作用するにはどう発信すればいいかと考えています。

このように、なかなか一言で言い表せないのが現代の文化人類学です。こうした前提を踏まえると、文化人類学をより楽しんでもらえるはずです。

日本に現存する「人が死ぬ」お祭り

――では、具体的な事例に移りましょう。先ほど、異文化は外国に限らないとありましたが、日本の中で私たちが「おもしろい」と感じる文化があれば教えてください。

私は岡山大学に勤務していますが、岡山にはユニークなお祭りがたくさんあります。

たとえば「護法祭(ごほうさい)」。美咲町の両山寺など県内3カ所にだけ残る、いわゆる「憑依儀礼」です。

この祭りでは、護法善神という神様が乗り移った人間「護法実(ごほうざね)」が境内を駆け回ります。追いかけられて捕まると死ぬといわれるため、護法実が近づいてくると人々は必死に逃げ回ります。

――護法実は、神様が乗り移っているときの記憶はあるんですか?

記憶はあるようですが、何か自分のものではない力に動かされるそうです。だからけっして、神様が乗り移った「フリ」ではないんですね。

もし捕まっても、清めのお経をあげてもらえば死なないのですが、過去にそれを本気にせず帰った人が死んでしまった事例もあるんだとか。現代においても、みんなが畏怖の気持ちを抱く祭りです。

また、岡山市内にある西大寺の「会陽(えよう)裸祭り」も圧巻です。

真冬の深夜、境内はまわし一丁になった1万人の男たちで埋め尽くされます。照明が消されて真っ暗になった瞬間、本堂から2本の宝木(しんぎ)が投げ込まれ、男たちが一斉にそれを奪い合うんです。

――どちらも現代とは思えない、ユニークな祭りですね。

われわれは、自分たちは近代化した人間で、どこでもネットでつながって一律のサービスが手に入る均質な社会で生きていると思っています。でもこんなふうに日本の身近な場所でも現代の価値観では驚くようなことをしているのです。

かつての文化人類学は、どこか遠くに出かけていって、自分たちとは違う文化や習慣を見いだしてきました。ところが視点をひっくり返すと「〇〇の文化はおもしろいなあ」と言っている自分たちも、実際に同じようなことをやっているわけですね。

何もアフリカや最先端の科学ラボに行かなくても、身の回りに「私たちの知らない私たちの姿」がある。「自文化」のなかに「異文化」を見いだし、私たちの自己像そのものを問いなおす。それに気づくことは、ひとつの人類学的な発見だといえます。

他者を介して、おもしろい「自分」を発見する

――都会に住む若い人は、護法祭りや裸祭りのような話を聞いても「それって伝統が残ってる地方の話でしょ?」と、同じ日本でも「外部の文化」としてとらえると思いますが。

ポイントは、日常の見慣れている風景を、ちょっと違う角度から見られるかどうかです。

たとえば、アイドルを応援する人たちの「オタ芸」ってあるじゃないですか。ペンライトを持って独特のダンスをする、あれです。冷静に見ると、「あの熱狂はどこから来るんだろう?」と思いませんか。

――たしかに。

もっと一般的な例を出すと、ハロウィンの盛り上がりにも同じような熱狂を感じます。

これは私の勝手な仮説ですが、ハロウィンは都会の「秋祭り」じゃないかと思うんです。

日本各地には今も、秋祭りのさかんな地域がたくさんあります。収穫に感謝する秋祭りが一般的ですが、冬の農閑期に入る前に「ここで一発、盛り上がっておきたい」と日頃の鬱憤を晴らす役割も大きい。

ハロウィンは10月で、ちょうど秋祭りの時期と重なりますよね。仮装するという非日常の行為は、秋祭りを失った都会の人たちの「冬を迎える前に盛り上がりたい」という潜在的な欲求とフィットしたのかもしれません。

渋谷に集まって盛り上がる人たちを見て、私はいつも「ああ、現代版秋祭りだな」と感じます。私たちは他者のことを「おかしい」とか「変だ」と思いがちです。でもそれは自分たちのことをわかっていないだけなんだと思います。

――今まで考えたこともありませんでしたが、言われてみればぴったり重なりますね!

都会に生まれ育った人が、自分は地方の人たちとは違う、地方には変な風習が残っている、と思ったとしても、実際には想像している都会の人間像とは違うことを自分たちも気づかないまま実践している可能性がある。

ですから大切なのは、一見すると奇異な習慣でも「変な人たち」「私たちとは違う」と決めつけるのではなくて、「それは私たち自身の姿かもしれない」という視点を持つことです。

私たちは他者のこと以上に、自分のことをよく知らないのかもしれません。人間はどれだけ自問自答しても、自分のことはよくわからないものです。

でも、他者と関わると「〇〇さんはこれが好きだと言うけど、私は理解できないな」というふうに「〇〇さんの好みを理解できない私」が浮かび上がってきますよね。

他者を介して自分を再発見し、見つめ直す。「これが私たちだ」と自認するよりずっと多様でおもしろい「私たち」と出会うことができる。これが、文化人類学の有用性の一つではないでしょうか。

(後編「文化人類学にとっての多様性ってなんだ?」に続く)