今までの行動様式を大きく変えたコロナ禍。度重なる緊急事態宣言によって夜の街から人が消え、閑古鳥が鳴く状況に耐えきれず閉店の道を選んだ飲食店も少なくない。緊急事態宣言解除後も、社会の変化は読みきれないような状況が依然として続く。

飲食業界に明るい未来はあるのか?

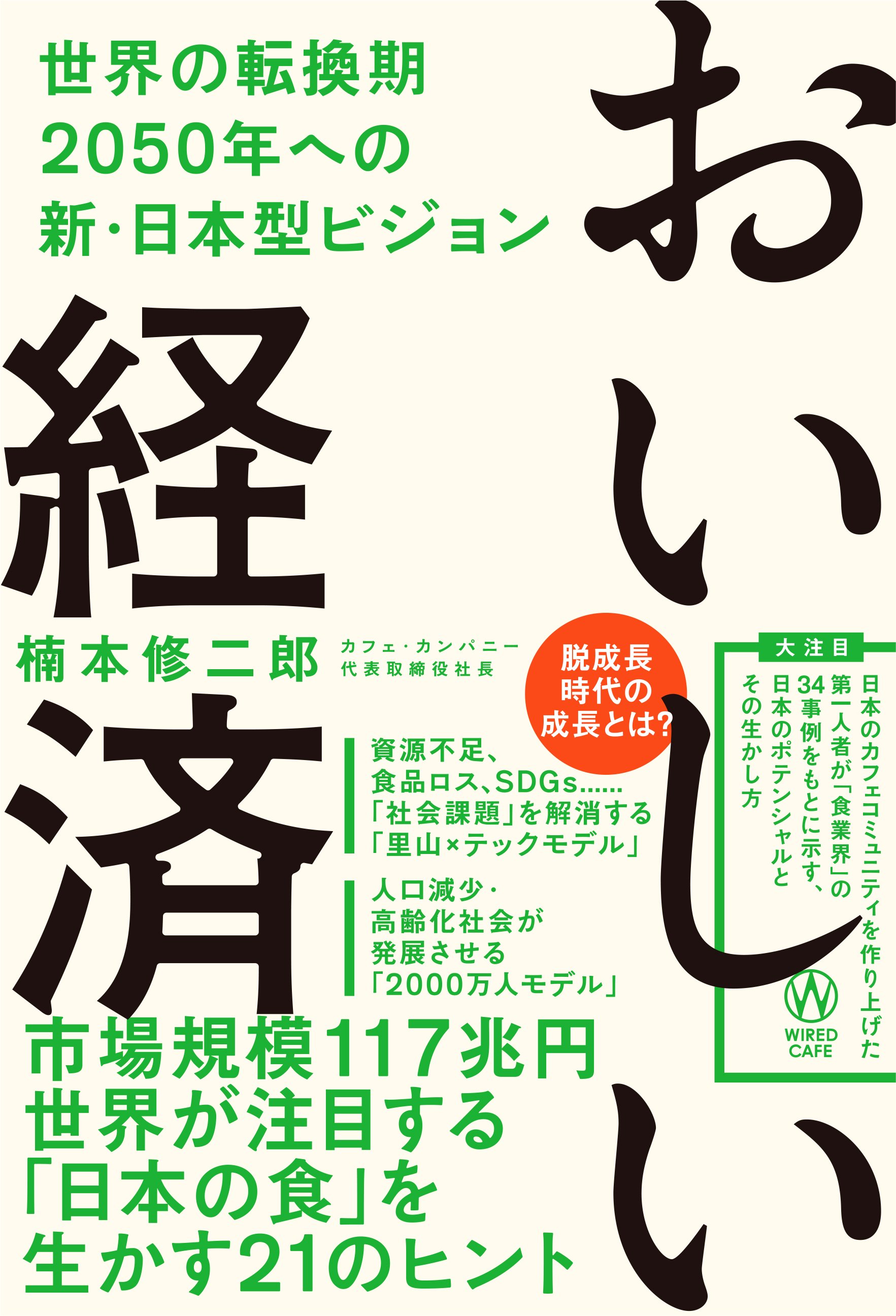

その答えを得るため、「おいしい経済」を上梓した楠本修二郎氏の元を訪ねた。楠本氏は90年代に、渋谷と原宿を結ぶ旧渋谷川遊歩道「キャットストリート」開発計画に参加、自身も仲間達と共に同ストリートで「WIRED CAFE」 1 号店をオープン。若い世代の心をつかみ、裏原宿ブームの立役者の一人となった。

2001年にはカフェ・カンパニー株式会社を設立。飲食事業だけに留まらず、地域活性化事業、商業施設のプロデュースなどを展開し、2010年から経済産業省の民間委員、また、2011年からはクール・ジャパンの戦略事業 クリエイティブディレクターとして参画した。現在、カフェ・カンパニーはWIRED CAFEをはじめ、約80店舗を運営している。

文=川岸 徹 写真=松橋晶子

『おいしい経済』(楠本修二郎・著)、画像をクリックすると詳細ページに飛びます。

「変化」だけが生き残りの手段ではない

――単刀直入にお聞きします。飲食業界は厳しいと感じていますか?

楠本:当然ながら、相当厳しいです。金銭的にはもちろん、それ以上に精神的に厳しい。その理由は、コロナ禍は、既存のビジネスが長い年月をかけて生まれ変わるという時間的余力を与えてくれないから。刻一刻と情勢が変わり時間がない中で、飲食業界の経営者は二者択一を迫られています。「今のまま何とか頑張り続けよう」なのか、「これを機に一気に変わろう」と考えるのか。その結論を、一刻も早く出さなければならない。絶えず強迫観念に駆られているような状態です。

――飲食業界に限らず、様々な業界で「変化」という選択を迫られているケースが多いのではないでしょうか。そして、「変化を恐れず、新しいビジネスを創出していく選択が正解だ」という意見が多数派だと感じます。

楠本:多くの方々がそう言いますよね。DX(デジタルトランスフォーメーション)は社会を変える。もちろん、そうだと思います。

でも、飲食業界は、リアルな場でお客様とスタッフが対面でコミュニケーションを取り、それを通じて文化を築いてきた特性があります。料理人も然りですよね。例えば世界がうらやむ日本の発酵技術はその象徴です。発酵食品は、日本の風土や人々の生活の中で長い時間をかけて作り上げられてきた食文化で、それを丁寧に紡いできました。このように、長い年月をかけて文化を堆積し続けて紡いでいくことが、我々、飲食業界の特性です。そういう文化的特性を理解した上でDXの手法を用いるべきだと、僕は考えています。

――日本の食文化を守っていくために、具体的にどんなアイデアがありますか。

楠本:日本には、“おじいちゃん、おばあちゃんが作るぬか床“のような、途絶えさせると人類にとって確実にマイナスになるだろうと思える食文化が多数あります。

日本の食はおいしく、健康長寿食とも言われ、今や世界中から注目されています。そうした大切な食文化を国の財産と捉え、積極的な支援を行うべき。実際にカフェ・カンパニーでも食文化の担い手に人材を送るなどして、「文化を継承するために一緒にやっていこう」というムードを作ろうと取り組んでいます。もしかすると、結果はダメかもしれない。それでも僕は飲食業界の人間として、諦めの悪い“あがき”を続けていきたいんです。

――その“あがき”の勝算は?

楠本:日本人は外から求められる変化に疎く、行動が遅い。欧米人は「それじゃあ、明日からわが社はSDGsだ」と、経営戦略をゼロイチで切り替えられる。逆に日本人は「急にSDGsと言われても…」と困惑してしまう。でも、日本人って面白い性質を持っていて、ある時点を契機に一気に物事が動き出す。大勢で団結し、同じ方向を目指すのは得意なんです。

その団結力はネット炎上などの騒動も起こしますが、人を幸せにすることにも役立つはず。「文化を継承するために、一致団結して取り組もう」というムードを作り出せれば、勝機が訪れると思います。ただし、今回は十分な時間がない。“おじいちゃん、おばあちゃんが作るぬか床“は、現状のままだと5年後には消えてしまう可能性もあるから、早急に動かなければならないんですよ。

日本の「おいしい」がフードテック時代を担う

――世界では最新のテクノロジーを駆使し、新しい形で食品や料理を開発する「フードテック」が注目を集めています。

楠本:フードテックは今後世界的に深刻化する食糧不足を解決する方法として期待されています。日本にとってもフードテックへの取り組みは大きな課題になってくるでしょう。現在、フードテックの中心的役割を担っているのがアメリカです。資金調達の規模でいったら、我々は到底敵いません。

だけど、アメリカ人に「テック」はできても、「おいしい」はできない。

どういうことかと言うと、アメリカの資金と技術力をもってすれば、肉をすべて大豆ミートに替えることは可能だと思います。でも、それで本当に十分なのか? 出来上がったものは、地球上の人々が「おいしい」と思って食べるものになるのでしょうか。

――フードテックにも課題があるんですね。

楠本:飲食業界で働くアメリカ人の知り合いがたくさんいますが、彼らはみな、「日本が大好き。だって食べ物がおいしいから」と口を揃えて言うんです。「おいしい」の答えは日本にあるということですよね。日本の「おいしい」とアメリカの「テック」が結びつけば、素晴らしいものが出来上がると思います。

――そう考えると、日本の飲食業界は明るいということですね。

楠本:明るいですよ。政府もサステナビリティ戦略の軸として「食」を挙げています。

正直なところ、こうしたコロナ禍でも、「『食』は、日本で一番の勝ち筋である」という僕の考えは変わりません。夢や希望に満ちた業界には、人も自然に集まってくる。よく、「あの分野は担い手が不足しているから、人材を育成・投入しよう」というようなことが言われますが、それは大きな間違い。その分野の魅力が伝わっていないから人が集まらないんです。魅力とは、今の状態だけを指すのではなく、未来に向けての「やりがい」が大事。つまり、ビジョンを指し示すことにより、若者たちが自ずとやりたいと感じることが大切なのです。

――魅力を高めるためには、どんな手法が有効なのでしょうか。

楠本:魅力的なコミュニティを形成することです。

例えば飲食店が、暑い厨房で鍋を振るだけの仕事なら人は集まらないかもしれない。けれど、調理はAIと自動調理器に任せ、新しいレシピを考えたり、人の交流やカルチャーを生み出したりするクリエイティブな仕事だとしたら、きっと若者も楽しんで参加してくるでしょう。そうして人が集まれば、また新たなイノベーションが起こる。ビジネスの成功も、人々の幸せも、すべてのカギはコミュニティ作りにあるんです。