1964年福岡県生まれ。リクルートコスモス、大前研一事務所を経て、2001年カフェ・カンパニーを設立。コミュニティの創造をテーマに「WIRED CAFE」をはじめ約80店舗の企画・運営や地域活性化事業、商業施設プロデュース等を手掛ける。2021年「日本の愛すべき食を未来につなぐ」ことを目的にグッドイートカンパニーを設立。その他、内閣府クールジャパン等の政府委員や東日本の食の復興を目的とした「東の食の会」代表理事等も歴任。

高齢化、人口減少などの問題を抱える日本社会について「豊かなコミュニティを再構築するチャンス」というカフェ・カンパニー代表の楠本修二郎氏。新刊「おいしい経済」を上梓した彼のビジョンを生み出したビジネスの原点とは?コミュニティ作りの本質に迫るインタビューの後編。

文=川岸 徹 写真=松橋晶子

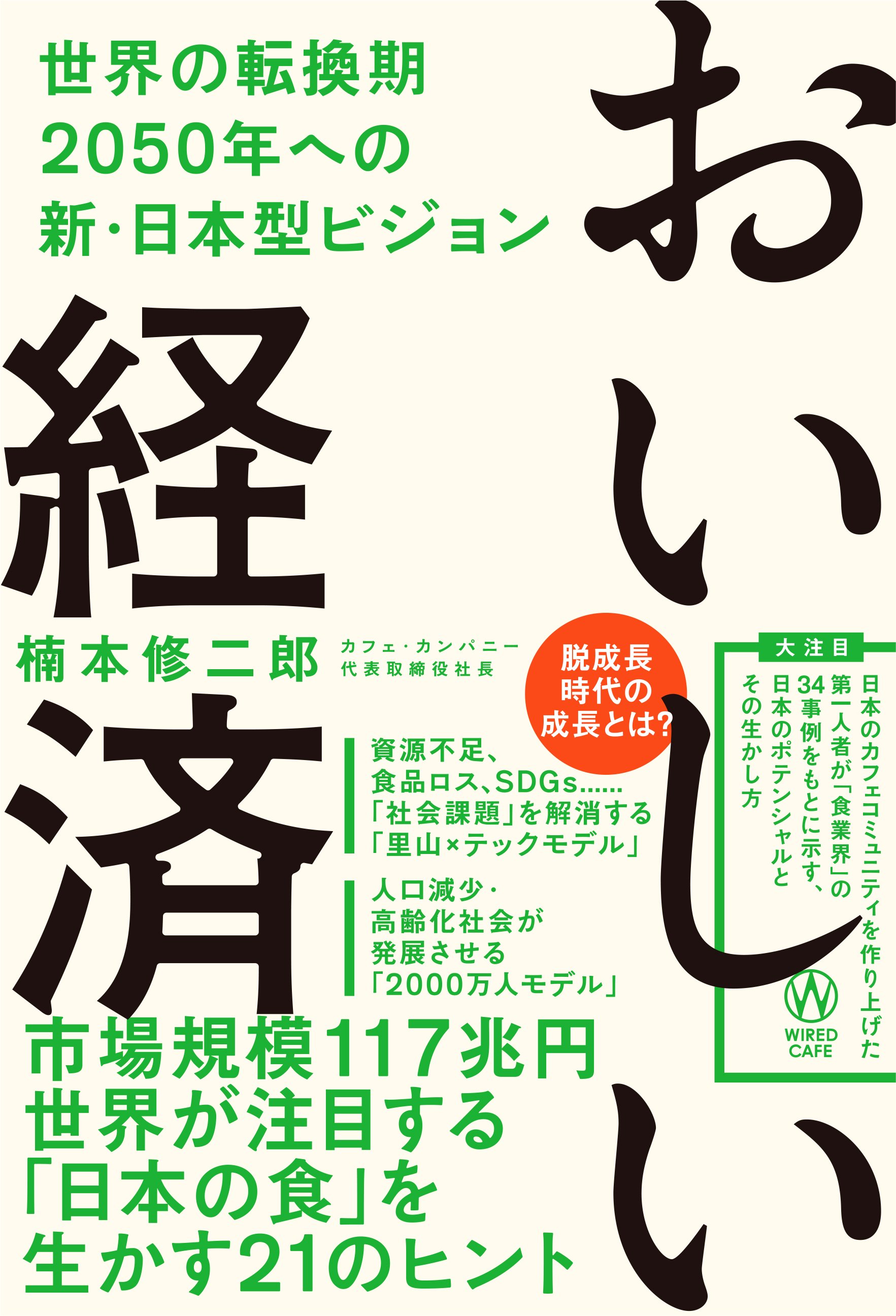

『おいしい経済』(楠本修二郎・著)、画像をクリックすると詳細ページに飛びます。

カフェは多くの文化を生み出す場所

早稲田大学卒業後、リクルートコスモス、大前研一事務所勤務を経て、1995年に独立に踏み切った楠本修二郎氏。80年代後半から続いたバブル景気はすでに崩壊し、日本は景気悪化の道をたどり始めていた。97年には、北海道拓殖銀行が営業の継続を断念。同じ年に山一證券も自主廃業を決断した。

そんな時代に、楠本氏は果敢にチャレンジを開始。「濃度の高いコミュニティを生み出すための拠点を創り出したい」という意欲を抱え、飲食業界に勝負をかけた。

――楠本さんは「コミュニティの場」として、最初からカフェを想定していたのでしょうか。

楠本:いいえ、最初のうちはカフェというこだわりはありませんでした。最初に手がけたのは、実はチャイニーズスタイルの飲食店。お客様の入りは上々でしたが、厨房で鍋を振って料理を作るだけの毎日に「僕が目指すものは、これじゃないな」という思いが募っていき、3店舗まで増やした時点で事業を売却しました。

決めていたのは、バブル時代の真逆を進むということです。バブル時代は、箱ものビジネス一色の世の中。箱を安く作り上げて、効率的に利益を出そうというビジネスモデルです。飲食店はチェーン化を図り、同じ店を何百店舗も展開する。しかも、その店舗の地価も右肩上がりだと考えられていました。日本の高齢化は急速に進み、人口は減っていくのに、箱ものビジネスが成功し続けるわけないと思ったんです。

だから、周囲から非常識と言われようが、気にしないで進もうと決めました。箱ではなくその中身、人々の生活や喜怒哀楽が生まれてこそ、はじめて価値なんじゃないのかと思ったんです。

――カフェのアイデアはどこから?

楠本:僕は世界史が好きで、特に人の流れに関心があります。カフェの歴史は、まさに人の流れによって築かれたものです。

カフェが生まれたのは大航海時代。当時、ヨーロッパはペルシャとトルコが強国として君臨し、周辺の国が貿易を行うには航路を利用するしかありませんでした。でも、漆黒の闇の中を船で進む技術はまだまだ低く、船乗りは星を頼りに海を進むしかない。星をクリアに見るためには、漆黒の飲み物、つまりコーヒーが有効だと考えられました。こうしてカフェの文化は始まったのです。

その後、カフェは情報交換の場になり、多くのビジネスを生み出していきました。カフェから互助会が生まれ、海難事故による損害を補償する損保が誕生しました。保険組合の最大手「ロイズ」は元々コーヒーショップだったんですよ。株取引や新聞などのジャーナリズムもカフェを拠点に発展していきました。

カフェの歴史を学び店舗の構想を練る中、キャットストリートの地主から開発を手伝わないかと声をかけていただいたんです。そこから「WIRED CAFE」1号店のオープンにつながっていきました。

――最初に手掛けたのはどんなカフェだったのですか?

楠本:「日本はすでに大量生産・大量消費の時代じゃない。新品の建築資材を使う時代でもない」という思いから、仲間達と古い木造アパートの一室を借り、内装はこつこつとDIYで仕上げました。キッチンが狭かったので、提供できたのはコーヒー、カレー、サンドイッチくらいです。

その時の店長が詩の朗読会を開催し、カフェを起点にポエトリーリーディング人気に火が付くきっかけとなりました。そのブレイクの瞬間に立ち会って、「コミュニティとはこういうことなのか」とわかった気がしました。コミュニティは偶発的な必然によって起こることなんだと。店は、そのきっかけの場になり得るのです。

コミュニティが日本を幸せにする

――コミュニティが生まれる場をどのように創ったんでしょうか?

楠本:時代が求めているのは、チェーン店だけではありません。1店舗1店舗、異なる価値を創造していく時代です。そのため、開業するエリアの特性に合わせて業態を変えていきました。

例えば、2001年にカフェ・カンパニーを創業し、初めて手掛けたのが、渋谷新南口エリアの東急東横線高架下に開業した「SUS -Shibuya Underpass Society- 」です。当時、そのエリアは今ほど開発が進んでおらず、界隈は薄暗く、人が通るような場所ではなかったんです。でも、この場所は、渋谷と代官山・恵比寿を結ぶルートでもある。今は暗く寂しい高架下でも、あたたかな明かりを灯したら回遊拠点になり得るのではないか…という議論を重ね、カフェ・デリ・バーの3業態を横に連ねた複合施設をオープンさせました。

さすがに最初は集客にも苦戦しましたが、人が人を呼び、近隣のクリエイターやアーティストたち、また、事務所を構えていないアーリーステージのビジネスマンたちが集うミックスコミュニティが生まれました。

また、2004年に青山一丁目に出店した、カフェと旅をテーマに本屋を併設した「246 CAFE<>BOOK」。日産グループが所有していたビルで、建てられたのは東京オリンピックの翌年の1965年。日本でのモータリゼーション爆発の年です。しかも立地が国道246号沿いという、旅をイメージさせる場所。これはモータリゼーションをオマージュした店にするしかないなと閃いたんです。

自分で言うのもなんですが、「246 CAFE<>BOOK」は青山一丁目のコミュニティを代表する場に育ちました。店に来てくれるお客様の年齢層は様々。60年代のカルチャーを懐かしんで訪れる年配の方もいるし、店の世界観がかっこいいと感じてやって来る若い世代もいる。年齢の壁を超えた深いコミュニティが出来上がったと自負しています。

独自性のあるスタイルがコミュニティを生む

――「WIRED CAFE」はじめ、手がける店舗がこれだけ支持されてきた理由を、楠本さんはどのように分析されていますか。

楠本:時代に合った新しいスタイルを開発できた、ということでしょうね。バブル期以降、食産業では大型チェーンが台頭し、効率性を重視した店が増え続けます。画一化によって、効率よくお金を稼ぐことが常識になっていました。

でも、インターネットの時代になって、様々な世界がつながった。飲食店も料理と飲み物の提供だけでなく、エンタメや音楽、ファッションなどと結びつきを深め、ライフスタイルとして提案していくことが求められるようになりました。

僕らは「WIRED CAFE」「SUS -Shibuya Underpass Society-」「246 CAFE<>BOOK」といった独自性の高い店舗を作り、ただの飲食する場ではなく、ライフスタイルとしてデザインしてきました。その独自性がカルチャーを生み、コミュニティが広がっていったんだと思います。

――コロナの影響を受けてよりコミュニティが求められるようになりそうですね。

楠本:その通りです。これから人口が減少していく日本において、今までのような経済的成長は望めません。だからこそ人間的な豊かさがもっと必要とされてきます。右肩上がりの成長ではなく、価値観を共有したコミュニティが生活の質を上げ、心の豊かさをもたらすのだと思います。

日本全国にあるそれぞれの魅力や文化を受け継ぎ、人と人とを結びつけていく。それが、元気な日本を取り戻すことにつながるはずです。

――コミュニティはビジネスにも重要だと思いますか?

楠本:もちろんです。今年1月に始動したコミュニティ型EC『GOOD EAT CLUB』は、日本中のありとあらゆる「おいしい」の作り手が集まっているサイトです。それをただ単純に「売り場」として捉えるのではなく、「作り手同士の共創の場」としても機能させることで、オリジナリティあふれる事業展開を目指しています。これはリアルの「売り場」にも言えることです。特にコロナ禍以降の店舗や商業施設においては、「売り場から買い場へ」という消費者目線を表す言葉はもはや過去のものとなり、これからは作り手と消費者・生活者が一体となり「共創する集い場」が求められることになるでしょう。