試合終了後にアップされる動画は1日と立たず数万回再生され、その熱量は遠く離れたファンにまで広がっている。B.LEAGUEが設立されたった5年。今シーズンも佳境を迎え、日本一を決めるチャンピオンシップ決勝初戦を明日に控える。

その5年前。選手として、クラブ社長として「地獄を見た」男がいる。レバンガ北海道社長・折茂武彦だ。選手として29年、昨年(2020年)5月に引退するまで10000得点という前人未踏の記録を打ち立てた男であり、2億円を超える借金をしてまで北海道の地にバスケットボールクラブを残した男でもある。

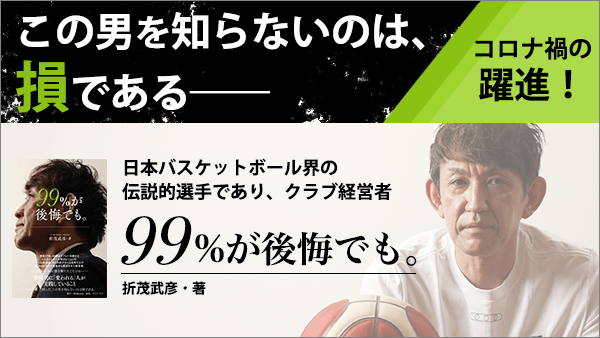

そんな折茂が記した話題の書『99%が後悔でも。』より、選手兼社長としての苦悩を綴った哲学を全4回で紹介する。

後悔だらけの人生を生きて

プロアスリートという職業には「引退」がある。そのとき、「後悔はありません」と話す偉大な選手も多い。では、49歳で引退をしたわたしはどうか、と言えば「99%、後悔しかない」。

もしかしたら「引退」するときには正反対の気持ちになるのだろうか、と思ったことがあった。けれど、いざその瞬間に直面すると、思い浮かぶのはやり残したことだらけだ。

最後の1シーズンは戦力として貢献できなかった。あの瞬間、シュートを「打ち切れ」なかった。もっと早く、ファンとの距離を知るべきだった……。

27年間の現役生活を振り返れば、こうするべきだった、ああすれば良かった、ときりがないほど悔しいシーンが思い浮かぶのだ。

こういう話をすると、「99%が後悔? そんなことはないだろう」と矢継ぎ早に「過去」について尋ねられる。

「10000得点は?」

個人の記録にはあまり興味がない。それだけ得点できた裏側には、同じ数以上のミスショットや「打ち切れなかった」シーンが存在する。むしろ、後悔のほうが大きいかもしれない。

「日本一4回、トヨタの全盛期を作ったことは?」

勝ちにこだわってやってきた。だから勝つこと、日本一は何よりの称号だ。しかし、そこにも後悔はもちろん存在する。もっと早く、もっと数多く勝たせられたのかもしれない。

「オールスターに16回出場」

最後のオールスターだけは楽しかった。しかし、日本のオールスターはもっと真剣勝負がいい。

「日本代表として、31年ぶりに世界選手権の出場権を得た」

バスケットボールを野球やサッカーに負けない存在にしたかった。そのために、オリンピックやワールドカップといったビッグコンペティションに出場し、勝利することを重要視してきた。けれど、出場するだけではダメなのだ。

足りないもの、やれなかったこと、そんなことばかりが浮かんでくる。ネガティブだと思われるかもしれないが、決してそんなことはない。

わたしは基本的に「なんとかなるだろう」という性格だ(それゆえ、レバンガ北海道の代表を引き受けたところもある)。ただ、目の前のことに手を抜かず全力で取り組んできた──いまにフォーカスした──結果が、こうした「後悔」を築いている。

わたしは「後悔」を後悔しない。

というのも、その99%が後悔だとしても、何かひとつでも「後悔しないもの」が存在すれば、そこに自分自身の価値を見出すことができるからだ。

わたしの人生で、唯一「後悔がない」と言い切れるもの。

それが、北海道である。

北海道への移籍、北海道に来たこと。ただひとつ、ここには間違いなく後悔がない。

起きたことはとんでもないほど大変だった(笑)。

でも、本当にそれだけで 、わたしはいまを後悔せずにいられる。

レラカムイ北海道(※)に移籍したときの条件は「年俸4000万円」の「2年契約」だった。

(※2006〜11年の間日本バスケットボールリーグ(JBL)に所属していたプロバスケットボールチームの一つ)

破格の契約は、おそらく当時の日本バスケットボール界でトップだったはずだ。

しかし、その好条件に反して2年間の結果は、惨憺(さんたん)たるものだった。1年目は8位(最下位)、2年目は7位。わたしはこの2シーズンで70試合中69試合にスタメンで出場し、いずれも平均二桁の得点を記録している。

勝てないにもかかわらず試合会場を満員に埋めてくれるブースターに、顔向けができなかった。

絶対にこの人たちに勝利を届けたい。プロとしての自覚。北海道に来て、それがようやくわかるようになっていた。

なぜ勝てないのか。

移籍直前までのトヨタ自動車の2年間は連覇を達成していた。スターターとしての出場は減っていたものの、14年の年月をかけて強いチームを作り上げた自負があった。

トヨタにあってレラカムイ──そして現在のレバンガ北海道にも通ずるのだが──に足りないものは何か。

「勝者のメンタリティ」だ。

もちろんチーム運営においては資金的な問題、サポート体制、環境など勝利のために必要な要素はほかにもたくさんある。しかし、お金やサポート、環境だけで「強いチーム」を作ることはできない。

もちろんチーム運営においては資金的な問題、サポート体制、環境など勝利のために必要な要素はほかにもたくさんある。しかし、お金やサポート、環境だけで「強いチーム」を作ることはできない。

「勝者のメンタリティ」を持った人がどのくらいいるのかが、勝てるチームとそうではないチームの差を生むことになるのだ。

勝つことを知る選手、スタッフ。勝つために必要な苦労ができる「人」がいて、そのベースはできあがる。わたしはそう思っているし、そうやってトヨタ時代も強いチームができ上がったと思っている。

どういうことか。わたしの経験から振り返ってみたい。

時代は大きく変わっているが、それでも必要なことがまだいくつかある。

「勝つ」こだわりの原点

わたしが現役生活をとおして絶対に譲らなかったことが「勝つこと」に対するこだわりだった。

特に若い頃は勝つことが唯一の真理。

結果だけがすべて。

だから学生からトヨタ時代まで「スタッツ」(得点数や試合時間などの記録に残るデータ)にこだわった。チームの中心選手(得点の第一オプション)であるわたしの数字が良ければ、勝つ確率は上がる。ひとつの戦略だ。

だから勝つことに対しては、徹底的に考え抜き、行動に移してきたつもりである(その思いが強すぎて、かなり視野が狭くなっていたことは否めないが)。

勝利にこだわり始めた原体験は、大学時代にさかのぼる。

大学4年、学生生活最後の試合。それがインカレ(インターカレッジの略。全日本大学バスケットボール選手権大会)の決勝だった。

残り14秒。

パスの出し所を探した。

それを見つけた瞬間、胸が高鳴った。

相手のマークが乱れ、スリーポイントエリアで日向寺修がフリーになっていたのだ。

まさに、ラストチャンスだった。

1992年12月5日、日本大学バスケットボール部キャプテンとして最後の試合。相手は、日体大(日本体育大学)。

勝てば日本一。だが、そんなことはどうでも良かった。

日体大に勝つ。思いはそれだけだった。

当時の大学バスケットボール界は、日体大と日大が圧倒的な〝2強〟として力を示していた。ほかの大学には、まったく負ける気がしなかった。実際、負けることもなかった。

だが、日体大だけには勝つことができなかった。

わたしは3年時から中心選手として出場していたが、その際のインカレ決勝でも、20点差をひっくり返された。愕がく然ぜんとした。奈落に突き落とされたような気持ちだった。

「もう、あんな思いはしたくない」

「俺の代になったら、必ず日体大に勝つ」

そう誓い、ひたすらシュートを打ち、走り込んできた。しかし、関東トーナメントでも、リーグ戦でも、彼らの壁を超えることはできなかった。しかも、そのすべてが1点差か2点差での敗戦。悔しさを晴らすための舞台は、このインカレしか残っていなかった。

追い掛けて、つかみかけてはスルリと逃げていった勝利。

そこへの道筋が開けた瞬間だった。

希望と焦りが入り交じり、願いはとても言葉にならなかったが、ありったけの思いを込めて、フリーでパスを待つ2学年下の日向寺にボールを送った。

パスを受けた日向寺に日体大のディフェンダーが必死に迫っていたが、追いつける距離ではなかった。

残り12秒。

放たれたスリーポイントシュートの放物線。あのシーンは記憶に残っている。

立ち見客が出るほど満員に膨れ上がった代々木第二体育館の大声援が一瞬、静かになった。

残り11秒。

この日一番の歓声がコートを包んだ。自然と、両手を上げてガッツポーズをしていた。

スリーポイントシュートが決まったのだ。

66対65。

残り9秒。

バスケットボールにとって残り9秒の1点差は決してセーフティではない。むしろ、危険だ。一瞬でも気を抜けば、ひとつでも戦略を読み間違えれば……、立場は一気に逆転する。

諦めない日体大が、一気に前にボールを出してきた。受けた後藤正規(花の平成5年組入社のひとりだ)が半ば無理やりスリーポイントシュートを放った。

後藤は日体大のエースであり、その後も同じシューティングガードの選手としてしのぎを削り合うことになるライバルだ。

彼も必死の思いだっただろう。そのシュートに、日体大にとって4年連続10回目のインカレ優勝が懸かっていたのだから。

だが、不十分な体勢から放たれた一投はリングに弾はじかれた。

リバウンドを味方が制してくれた。

勝った──。

次の瞬間、試合終了を告げるブザーが鳴った。

気づくと、ベンチに向かって駆け出していた。雄叫たけびのような喜びの声を上げている仲間に、飛びついて抱きついた。中学でバスケットボールを始めてから、初めて日本で一番になれた瞬間。

収まらない大歓声。鳴りやまない拍手。注目されていることは感じていたが、それもどうでも良かった。

「日体大に勝てた」

わたしが沸き立つ理由はそれだけだった。

最後の最後で、チームとしても、一選手としても日体大を乗り越えることができた。

勝つことと、結果を残すこと──。

絶対に負けたままでは終わらない。

負けなければ、いつか日本一、優勝にはたどり着く。

日体大にようやく勝ったことは「目の前の相手」、特に、強い相手に絶対に負けないという思いを大いに強くさせた。

<次回「時代に翻弄されて〝お荷物チーム〟へ。不安、イライラ、決断」に続く>