どんなに歴史に縁遠い方でも記憶にうっすら残っている古代史。

「古代」は主に、卑弥呼以降の弥生時代から古墳時代、

遠い過去が身近に感じられる貴重な機会、

人気を集めた半世紀ぶりの埴輪展

昨年10月16日から12月8日まで東京・上野の東京国立博物館(以下「東博」)で、昭和48年(1973)の特別展観「はにわ」以来、実に約半世紀ぶりに埴輪をテーマとした企画展が開催された。

この「挂甲の武人 国宝指定50周年記念 特別展はにわ」には、学校教科書等でも紹介されているお馴染みの埴輪が全国各地の博物館等から120点ほど集められていたこともあって、最終的には30数万人という多くの観覧者が会場に足を運んだ。筆者も会期修了1週間前の12月1日の午後に「東博」を訪れたが、久しぶりに1時間ほど平成館の外に出来た長い行列に並び、入場した。

埴輪は踊っているのか?

そのような中、私が真っ先に見た埴輪は、「東博」のマスコット的存在として、数多くのオリジナルキャラクターグッズにもその意匠が採用されている「踊る人々」と呼ばれている2体の埴輪だった。

埼玉県熊谷市の野原古墳から出土したこの6世紀頃の埴輪は、令和4年(2022)の秋から始まった修復作業を終えて、今回が初公開ということで、展覧会の目玉の埴輪の一つであった。私は、もしかすると今回、従来までの「踊る人々」という資料名称が「馬飼(馬を育てる人)」または「馬子(馬を曳く人)」に変わるのではないかと注目していたのである。

ところが、展示室でこの埴輪のケースを見ると、設置されていたキャプションには、やはり「踊る人々」と記されており、僅かに解説文の中に「近年は馬を曳く姿(馬子)であるとする説も根強い。」という一文があるだけだった。

発掘当初は「男女」の埴輪だった

この2体の人物埴輪は、昭和5年(1930)に埼玉県熊谷市の野原古墳群から出土し、その2年後に帝室博物館(現・東京国立博物館)が購入したものである。

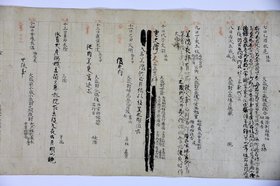

私の手許にある「昭和五年十月十六日 埴輪特別展覧会絵葉書 乙(五枚一組) 帝室博物館発行」の中に、この2体の埴輪の写真絵葉書があるが、そこには「踊る男女 武蔵国大里郡小原村発掘(乙-3)」と注記があり、背の低い方の埴輪の頭にのみ古代の男性の髪型とされている角髪(みずら)のような突起があるため、発掘直後、この2体の埴輪は「男女」と認識されていたことが判明する。

そして、「踊る男女」と命名したのは、当時、帝室博物館の監査官であった考古学者・後藤守一であった(後掲の塚田論考に詳しい)。また、この写真絵葉書からは、現在の修復された埴輪からは判明し難い発掘直後の埴輪の遺存状態も知ることが出来る。埴輪の白い部分は、本体が欠損していたため石膏を補填した部分であるが、これを見るとどちらの埴輪も腰から下は石膏で復原されており、本来、2体の埴輪は同じ高さであったかもしれないのである。

「踊る人々」は「馬を曳く馬子」?

さて、先に今回、「踊る人々」のキャプションに「近年は馬を曳く姿(馬子)であるとする説も根強い。」という一文があったことを記したが、実はこれは「東博」が「踊る人々」であるというこの埴輪に対する従来の見解に異論が存在することを認めた画期的な一文であった。

管見の限り、片手を上げた「踊る人」と呼ばれている人物埴輪と、馬の埴輪とセットで出土する「踊る人」と同じポーズの馬子とみられる人物埴輪について本格的に検討を加えたのは、決して「近年」のことではなく、35年前の宮崎由利江氏の論文(宮崎「馬形埴輪に伴出する人物埴輪について」『古代』90号、1990年)である。

現在では馬の埴輪と片手を上げた馬子とみられる人物埴輪とのセットは、各地の古墳から出土する代表的な埴輪として認識されており(若狭徹『埴輪 古代の証言者たち』角川ソフィア文庫、2022年)、「東博」の「踊る人々」埴輪も「馬を曳く馬子」であると断定する見解が次々と登場している(塚田良道『埴輪を知ると古代日本人が見えてくる』洋泉社新書、2015年。ほか)。千葉県姫塚古墳出土の「馬子と馬」(人物埴輪と馬形埴輪)は、

なお、この「馬を曳く馬子」とみられる人物埴輪のうちのいくつかには、腰に草(飼い葉)を刈るための鎌を指したものがあり、「東博」の「踊る人々」埴輪の背の低い方の人物の背面にも大きな鎌が表現されている点は重要である。

博物館展示や自治体史は、複数学説の併記を

「東博」の「踊る人々」埴輪に関しては、近年の以上に述べてきたような諸研究の成果をふまえて、令和4年(2022)の夏の時点では、既に文化庁の文化遺産データベースでは「馬を曳く馬子」である可能性が示されていたが、「東博」のHPでは依然として「歌舞の姿」として紹介されていた。そのような中、今回の「東博」の特別展において、「踊る人々」のキャプションに「近年は馬を曳く姿(馬子)であるとする説も根強い。」という一文が加わったことは、本当に画期的なことであった。

私はかねてから、博物館の展示や県史や市史といった自治体史においては、原稿執筆担当者が個人的に支持する特定の学説だけを示さず、学界で有力視されている複数の学説があればそのすべてを併記するべきだと主張してきたが(宮瀧「歴史系博物館の展示に多様な見解を」『歴史評論』613号、2001年)、ようやく「東博」の展示が研究状況に追いついてきたことを、手放しで喜びたい。

(編集協力:春燈社 小西眞由美)