常陸の不死鳥と呼ばれる戦国大名・小田氏治。

戦国武将とりわけ関東の武将たちは、相手の裏をかく計略を立てて、罠に嵌めることを好んだ。そのしたたかさこそが、彼らを戦国末期まで生き延びさせる必須のサバイバル術だったのである。

若き日の小田氏治もまたここで敵方を出し抜こうと、結城政勝を打ち破るため、優位な状況を作り出そうとしていた。

だが、この詐術は思わぬことで破綻することになる。白川晴綱の動きと、政勝および北条氏康の眼力が氏治の策謀を看破する。

歴史家。著書に『戦国大変 決断を迫られた武将たち』『謙信越山』(SYNCHRONOUS BOOKS)、『上杉謙信の夢と野望』(KKベストセラーズ)、『平将門と天慶の乱』『戦国の陣形』(講談社現代新書)など。書籍監修や講演活動なども行なっている。1974年生まれ。高松市出身、相模原市在住。

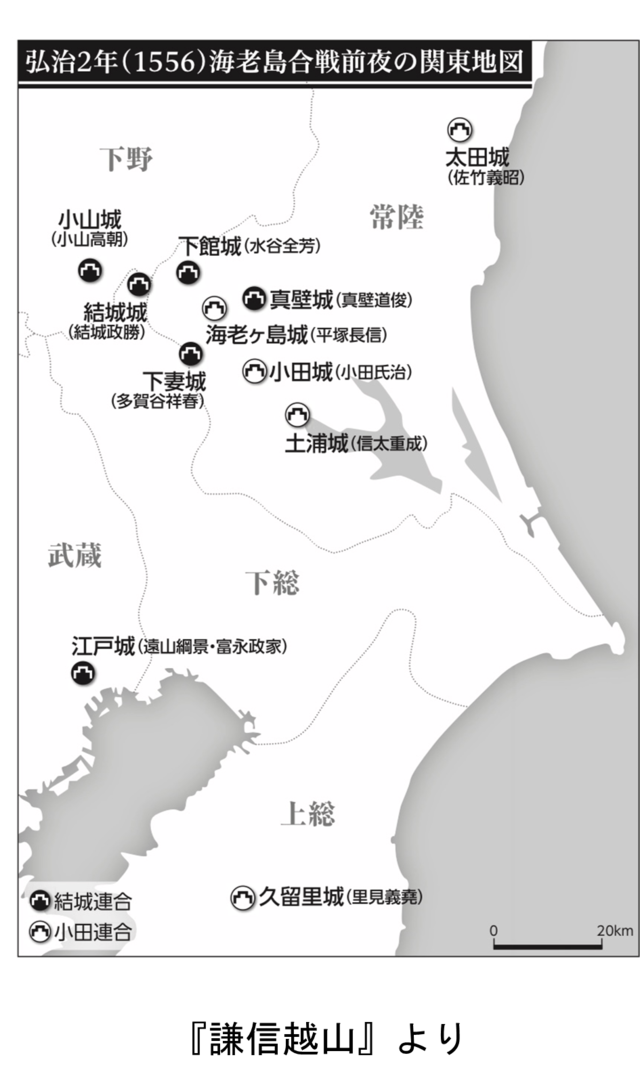

海老ヶ島合戦前夜の状況

結城家と小田家の緊張は政治時代の後期から高まっていて、優勢にあった政治が亡くなると、結城政勝が反撃の手を進めた。

氏治の亡くなった天文17年(1548)小田家臣の真壁道俊入道(家幹)を寝返らせ、ともに結城家から小田家に転属した多賀谷祥春入道を攻める段取りを組んだ。

すると祥春入道は早々と結城家への帰参を決意。同年(1548)8月8日、政勝実母の葬儀に息子を連れて参列し、頭を下げた。

こうして対結城の前線区域に広げられた小田勢力圏は縮小した。多賀谷の下野国下妻城と真壁の常陸国真壁城が結城方に転属したことで、残すところは海老ヶ島城であったが、こちらはさすがに手を打つのが難しかった。

氏治は海老ヶ島城を対結城の重要拠点と見ており、城郭に三重の堀を構築し、『小田家風記』によれば「先手海老ヶ島七騎」と呼ばれる精鋭「大木修理・比企駿河・遠藤対馬・堤豊後・稲葉肥前・星野後藤太・赤木大学」を配していた。しかも城主として置かれたのは忠臣・平塚山城入道自省(長信)である。

双方は睨み合ったまま、膠着状態が続くことになる。

海老ヶ島城の制圧

天文24・弘治元年(1555)、相模国の北条氏康のもとに常陸国の佐竹義昭方からの連絡があった。氏康がいうには、「殊佐竹被申所、小田之間疎遠ニ可取成」つまり「佐竹義昭が『同国の小田氏治と不仲になって困っている』と申してきた」ようである。事実であろう。...