アジア最終予選も大詰め、そして来年は北中米W杯(2026FIFAワールドカップ)。歴代最強とも言われ、ほとんどの選手が欧州組となった現日本代表には最高成績である「ベスト8以上」に大きな期待がかかっている。

しかし前回のカタール大会(2022年)もドイツ、スペインを破り「ベスト8進出」が期待されながらも、決勝T1回戦でクロアチアに敗れ、あと一歩のところで悲願達成を逃した。

どうすれば日本サッカー界の悲願ともいえる未踏の地にたどり着けるのか?強豪国との差はどこにあるのか?

2022年より日本サッカーを定点考察してきた岡崎慎司、酒井高徳(2010年はサポートメンバーで帯同)に、人気スポーツライター・ミムラユウスケ氏を加えて行った企画『日本サッカー徹底検証「W杯ベスト8の壁はどこにあるのか」』では、「ベスト8進出」へのキーワードのひとつとして「監督力」が議題にあがった。

「ロストフの14秒」に見る監督力

――ロシアW杯でベスト8に非常に近づいた瞬間がありました。ベルギー戦の終盤、いわゆる「ロストフの14秒」で日本は敗れたわけですが、ベスト8に行けなかった「壁」というのはどこにあったのか(岡崎慎司さん、酒井高徳さんの)おふたりはどう感じられていますか?

2018年ロシア大会の決勝トーナメント1回戦。会場のロストフ・アリーナで、日本はベスト8進出をかけてベルギーと対戦。2対2で迎えた後半アディショナルタイム、本田圭佑のコーナーキックをGKティボ・クルトワにキャッチされると、高速カウンターを受けて失点。わずか14秒のラストプレーでベスト8の夢が破れた。

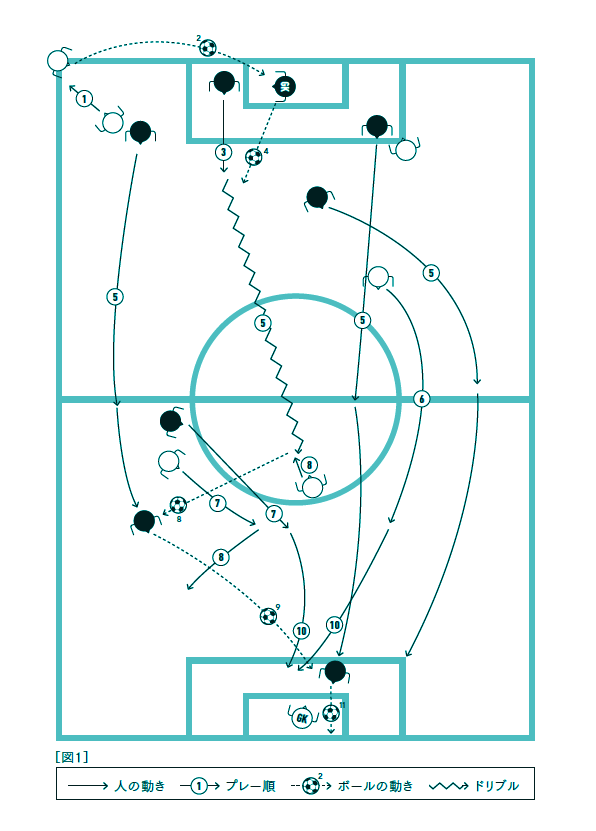

① ショートコーナーのために香川真司が本田圭佑に寄っていく

② 本田がコーナーキックを蹴る

③ デブライネは自分の頭がボールを超えた瞬間に走り出す

④ クルトゥワがボールをキャッチ、走り出したデブライネにパス

⑤ デブライネがドリブルを開始する、ベルギーは前方右にルカク、左にシャドゥリ、アザールが走る

⑥ 山口蛍、長友佑都、長谷部誠が最終ラインとしてカウンターに対応

⑦ ルカクがボールサイドに走り出し、長友がついていく

⑧ 山口がハーフウェイラインで後方でデブライネを待ち構え、寄せに行こうとするが、デブライネは空いた右サイドへパス、長友が対応へ

⑨ フリーでボールを受けたムニエがワンタッチでグランダーのパスを送る

⑩ 中央のルカクへ長谷部が寄せる、ルカクはスルー

⑪ 後ろから入り込んだシャドゥリがシュート、川島永嗣が手を伸ばすも届かずゴール

参照:FootballPRINCIPLES(株式会社JBPress)「ロストフの14秒より」

酒井高徳(以下、酒井) ひとつだけ言えるのは、やっぱ3点目を取られたことがフォーカスされ過ぎて、3点取られたっていう全体のことが曖昧になってますが、90分全体で見ることを忘れちゃだめだと思ってます。

じゃあベスト8に行けるのはどんなチームかって考えたら、やっぱり自分たちがヤバいって思ったときの力の出し方を知ってるチームだったり、自分たちがここやって思ったときのギアの入れ方を知っているチーム。

ちょっとした方向、選手たちの目線やプレーする選択肢が前になっただけで、日本がグッと構えてしまう。勝者の、試合を通しての勝ちにいくためのメンタリティーみたいなのはやっぱベルギーの選手たちがすごかったなって思う。

それにプラス、クオリティーとフィジカルを備えた選手が入ってきて、アディショナルタイムでもあんなにスプリントができて、あれだけの人数が前に出ていける。じゃあ日本は戻れてるか?って言ったら、あの時間帯で全力疾走だったけど戻れなかったところが出てくるんですよね。

後半のベルギーの戦い方みたいな、2対1にして、さらに2対2に追いつくっていう「圧」っていうか、プレーの選択肢があったから研ぎ澄まされて、本来持ってる力っていうのがバーンッて出たと思うんですよね。

スイッチが入ってゴールでちゃんと相手を仕留めるみたいなクオリティーのサッカーは、やっぱりああいう大会だったり、CL(UEFAチャンピオンズリーグ)で厳しい戦いしてたりっていう場数ですね。経験値の差が圧倒的に多いチームがやっぱり強いかなって思うんで、自国リーグのレベルが高いリーグほど、しっかり勝ち抜いてこれるのかなって思っちゃいます。

岡崎慎司(以下、岡崎) 高徳の話を聞いて思ったのは、勝てるチャンスがあった試合だったなのは間違いないと思いますね。ベルギーのほうが力はあるし、FIFAランク以上に差はあると思うんですけど、当然チャンピオンズリーグに出てる選手たちばかりだし。

ただW杯でああいう戦い方ができるっていうのはひとつの形だったと思うんで、間違ってはなかったかなと思います。相手の隙を突く戦い方じゃないと、W杯で勝てるほどの人材がいないっていうのはあると思うんで。

ミムラユウスケ(以下、ミムラ) 後半6分に乾(貴士)選手のゴールが決まって2対0になった直後、5~10分ぐらいベルギーがかなりバタついてた時間帯にもう1点取れたかもしれません。

取れなかった流れを受けて、監督も含めて、みんなが「じゃあ守備的なカードを切る」など判断できればよかったのかなと思ったんですけどね。

ベルギーがかなり浮足立っていたけど、そこで3点目は取れなかったのだから、「違う戦い方で我慢する方向にシフトできなかったのか」と外からは感じました、シチュエーションに応じて判断できれば、違いましたよね。

選手が考える監督力とは?

――監督力というものがあるとすれば、どのような手を打つべきだったのでしょうか。判断をするうえでどんな壁があったのでしょうか?

酒井 僕は海外を見渡しても、同点に追いつかれるあの展開を予測して対処できた監督はほぼいないと思いますね、本田(圭佑)くんや山口(蛍)を入れたのがどうかって、たらればの話じゃないですか。

結局たらればで、監督力という話をするなら、監督が2対2を見据える、あるいは2対2を恐れた交代をするっていうのは、まぁ難しいでしょうね。

前半40分:柴崎岳 イエローカード

後半3分:原口元気 ゴール 日本1-0ベルギー

後半7分:乾貴士 ゴール 日本2-0ベルギー

後半20分:カラスコout→シャドウリin

メルテンスout→フェライニin

後半24分:フェルトンゲン ゴール 日本2―1ベルギー

後半29分:フェライニ ゴール 日本2-2ベルギー

後半36分:柴崎out→山口蛍in

原口out→本田圭佑in

後半45分+2:本田FK クルトワがセーブし日本CKへ

後半45分+3:本田CK クルトワキャッチ

後半45分+4:シャドゥリ ゴール 日本2-3ベルギー

岡崎 個人的には俺ら(日本代表は)ブラジル(W杯)のときに、ドログバが出てきてやられるっていう同じようなことがあったんですよね。

それも踏まえると、対策や交代選手を用意していてもよかったのかなと思うんです。

だからといってじゃあフェライニ抑えられるセンターバックはまだいなかったと思うんで、どうすることもできなかったのかな。

強いて言うなら本当あの2対2になったとき、「延長(戦)になってもいいから」ぐらいのドシッとしたものがあったら選手としてはもうちょっと、コーナー(キック)にしても、止め方とかあったのかなと思うんですけど。

その勝ってる状況のマネージメントとか、そういうのも含めて監督としては多分難しかったと思います。

多分2-0になることも予想してなかったと思うんで、さすがに2-0はまじでびっくりしましたからね、僕らも。ベンチで見てて「いけるいける!」ってなってましたけど。

酒井 岡崎さんの話を聞いて思ったのは、ベルギーの交代策(メンバーの時間帯)を見ると分かるんですけど、(ベルギーは)シミュレーションがしっかりなってるなってのは感じますね。

W杯本大会前の欧州遠征でベルギーとやったときにも、シャドリを入れられて失点してるんですよ。しかも後半から入ってきて、シャドリにもう左サイドは完全やられたんですよね。

多分そのときの良いイメージもあったし、完全に高さでいけるっていう、左で崩してって右にフェライニに置いてクロスで、みたいな。岡(崎)さんが言うように、この引き出しを監督がパンッとこの19分の時点で出すっていう、ここは相手の監督と日本の監督の違いかなって思います。

ここに西野さんが交代を充ててきたらどうなったか?とかっていうのを俺はすごい興味深いなって思うんで、勝ちにいくためのパターンがこれなんだっていうのが、やっぱ決まってる選手がいるっていうのもそうだし、ここで代わるっていうのはすげぇなってめっちゃやっぱ思いますね。

ここで、こうやって改めて見てみると、交代を。

――ずばりみなさんの考える「世界基準の監督力」とは?

岡崎 監督力って、信念がブレない。自分がこれをやるっていうのを貫き通せるっていうのが一番大事だと思うんですよ。モチベーションを上げるなども監督のひとつの特徴ですけど、絶対的に必要な要素ではないと思ってますね。

勝たせる監督っていうのは、あらゆる準備はしながらも試合の流れでやっぱり、流れを見て代えていくっていうのはやっぱり重要だと思って。

でも、そのめちゃくちゃ良い監督って世界的に見てもそうはいないんですよ。

酒井 戦術家とか、モチベーターとかいろいろ監督の種類、タイプってあると思うんですけど、それがチームを勝たせてるっていうところではない、かな。

優しい監督で常勝(できる)監督もいるし。

じゃあ何か劇的な戦術を持ってるかっていったら、そうじゃなくて、そのチームの特徴を最大限活かすには最低限これは必要というところを補うのがうまい。

アンチェロッティ(欧州5大リーグですべて優勝を果たしたイタリアの名将)とかやっぱそうだと思うんですよね。やってなかったところを探して、あとは自分たちでやっていいよっていう。

だから監督力っていうところで言ったら、やっぱそのチームの力を発揮するために自分の持ってる手段をチームにしっかり発揮できる人たちが、やっぱり俺は良い監督かなって思ってます。

ミムラ 足りないものを分かってる人が監督力のある人かなって思ったんですよね。(不足していることを)分かる力かなって思った。

酒井選手が「優しくても勝てる監督もいる」って言ってたけど、引き締めるところにアシスタントコーチがいたり、引き締めるリーダー的な選手がいたりとか、そういうことを他の人にやらせてたりとか。

自分が足りない部分を補っているんですよね。

たぶん森保監督に、戦術があるかないかよりも戦術を決めるのを選手に委ねているからこそ、ファンには物足りなく映るのかなとは思いますね。

(構成●藤原友亮/フリーライター)

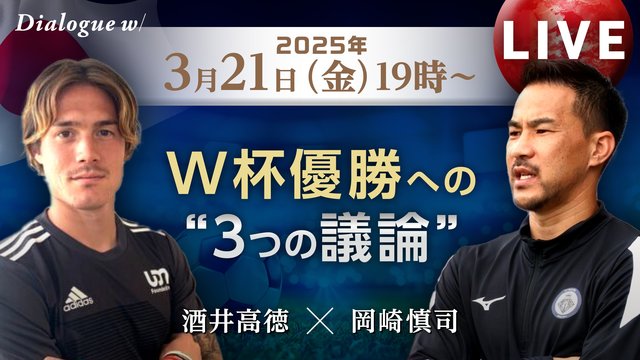

2025年3月21日LIVE配信開催!

岡崎慎司と酒井高徳。2022年から日本サッカー発展のヒント探ってきた二人の定点考察「最新回」。

ご購入いただくと過去記事含むすべてのコンテンツがご覧になれます。

過去のコンテンツも全て閲覧可能な月額サブスクリプションサービスです。

🔰シンクロナスの楽しみ方

岡崎慎司と「欧州に挑戦する選手」や「スポーツ界の識者」の対談動画を配信。いま日本サッカーに必要な議論を毎週お届けします。

会員登録がまだの方は会員登録後に商品をご購入ください。