中世ペルシア風の異世界を舞台に、王太子アルスラーンと仲間たちの活躍と成長を描いたファンタジー小説『アルスラーン戦記』(著:田中芳樹)。その壮大な世界観を、西洋史を専門とする研究者が読み解く!(第1回/全7回)

仲田公輔

岡山大学 文学部/大学院社会文化科学学域 准教授。セント・アンドルーズ大学 歴史学部博士課程修了。PhD (History). 専門は、ビザンツ帝国史、とくにビザンツ帝国とコーカサスの関係史。1987年、静岡県川根町(現島田市)生まれ。

東ローマ(ビザンツ)があの有名小説家の作品に!?

以前インタビューを受けた際に、東ローマ(ビザンツ)史を専門とする私自身の専門に近いところをモチーフにした作品があればぜひ扱ってみたいとコメントしたことがある。言っておいて、果たしてそんなマイナーなトピックを扱っているものがあるのだろうかと思っていたのだが、あまりに有名な大作で扱われているのを見落としていた。

超大作『銀河英雄伝説』で知られる田中芳樹によって34年をかけて執筆された、同じく超大作『アルスラーン戦記』に、まさに私が専門とする東ローマ帝国をモデルにした国家が登場していたのだ。

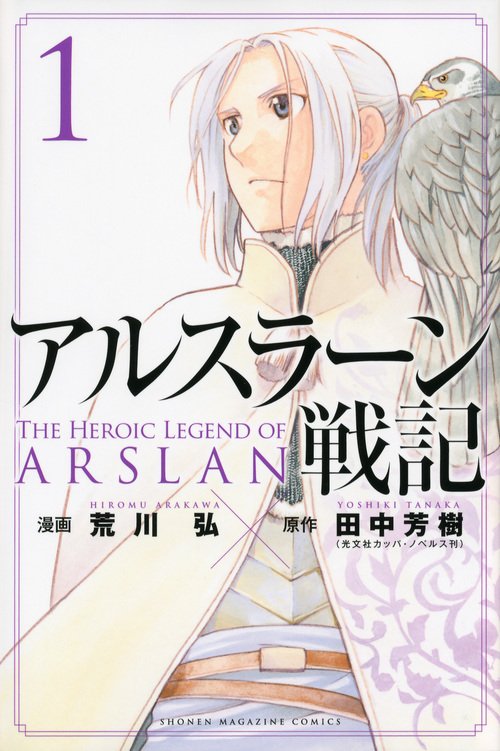

『アルスラーン戦記』は数年前に荒川弘によるコミカライズ版がアニメ化された際にSNSで話題になっているのを少し目にし、前近代の中東風の世界で展開する物語であることには興味を惹かれたてはいたのだが、原作・コミカライズ・アニメともに未見のまま今日に至っていた。

この企画で取り上げるのにこれほど格好の材料はない。しかし、なにぶん大長編であるので、全てを一度に扱い切るのは難しい。ということで、さしあたり荒川版コミカライズ準拠のアニメ第1期で扱われた内容を一区切りとして、原作1~4巻と、コミカライズ版1~12巻を読んでみた。

なお引用はすべて、原作の光文社文庫版に基づく。

追記:執筆と調査の過程で、田中芳樹にはギリシア、ビザンツをモデルとした世界を舞台に展開した『西風の戦記』(1988年)があることを知った。こちらも機会があれば扱ってみたい。

中世中東風の世界観

『アルスラーン戦記』は、昔の異国を舞台に、魔術や魔物といった幻想的な要素を交えて展開するという点で、中世風ファンタジーと言えなくはないだろう。作者ご本人も、ファンタジーで良いという旨を発言している。架空の世界をモデルにした歴史風ファンタジーといえば、『ロードス島戦記』等と同じ潮流に位置づけることができるかもしれない。

しかし、本作はこれまでこの連載で扱ってきた「中世ヨーロッパ」風ファンタジーとは大きく様相を異にする。物語の舞台となるパルス国とその周辺は、中世は中世でも(「中世」というヨーロッパ発の時代区分を他地域に当てはめることの是非についてはとりあえずさておき)、ヨーロッパ(西欧)ではなく古代~中世の中東をモチーフにした世界観に基づいて描かれている。

作者の田中芳樹は、直接的・間接的に歴史を強く意識した作品を書くことで有名だろうが、本作でも、あくまで舞台は架空の世界であり、固有名詞などの用語法などはゆるやかであることを断りつつも(1巻あとがきより)、イスラーム化以前のペルシア・イランを中心に、中央アジア~中東にかけての世界の様々な文化圏の要素が取り入れられている。

パルス国のモデルは?

主人公アルスラーンは「大陸公路」の要衝に位置する文明国パルスの王太子である。作者自身も述べているように、「パルス」は「ファールス」、すなわち「ペルシア」の語源となった地域に由来している。「パルス」の伝承や固有名詞といった要素の多くは、とくにイスラーム化以前の中世ペルシアに由来しているという。

筆者の狭義の専門はビザンツ帝国とアルメニアの関係史だが、中世アルメニアはペルシアの影響も強く、『アルスラーン戦記』で用いられる中世ペルシア風の官職名等のなかには、アルメニアにも見られるものがある。例えばパルスの将軍たちの称号の一つである「マルズバーン」(作中では「万騎長」と訳される)は、アルメニアでは「マルズパン」として、ペルシアが置いた総督や、現地有力者の称号として用いられた。

『アルスラーン戦記』の中世ペルシア要素についての解説は、公式ガイドブックである田中芳樹・らいとすたっふ『アルスラーン戦記読本』(角川文庫、2000年)に収録された小前亮「『中世ペルシア』という世界」にも詳しい。小前氏は作家として知られているが、大学院での専門は東洋史だったという。

イスラーム化以前のペルシアといえば、ギリシアとのペルシア戦争で知られるハカーマニシュ(アケメネス)朝ペルシアや、中国で「安息」と呼ばれた遊牧勢力起源のアルシャク(アルサケス)朝パルティア王国、そして善の神アフラ・マズダと悪の神アンラ・マンユの善悪二元論を特徴とするソロアスター教信仰が盛んだったことで知られるサーサーン朝ペルシアといった名称が、高校世界史を学んだ人であれば思い起こされるかもしれない。

中でも本作のモチーフとして重要そうなのが、パルティアやサーサーン朝ペルシアである。

パルティア王国とサーサーン朝ペルシア

パルティアは紀元前3世紀に半遊牧勢力によって築かれた。アレクサンドロス大王の後継国家の一つであるセレウコス朝と争った後、紀元前1世紀からはローマ帝国と一進一退の闘いを繰り広げた。紀元前53年にカエサルと並んで三頭政治を行ったクラッススを戦死させたことで有名である。

パルティア王の(ギリシア語での)名前を見ると、「ヴォロガゼス」「ゴタルゼス」「オスロエス」と、パルス王の系図に見られる名が頻出することがわかる。

他方でサーサーン朝ペルシアは紀元後224年、パルティアを倒したアルダシール1世によって建国された。続くシャープール1世(在位240~270年)は、ローマ帝国と争って皇帝を捕虜にする戦果を上げた。その姿はイランのナクシェ・ロスタム遺跡に刻まれている。

このエピソードがよく知られていることからもわかるように、西洋中心の歴史観では、サーサーン朝はローマのライバルとして位置づけられがちである。実際に両大国が足掛け5世紀間という長年にわたる抗争と併存を続け、中東の国際秩序に大きな影響を与えていたのは確かである。しかし、広大な領土を持つサーサーン朝帝国は、西のローマのみならず、東はインド、北は中央アジアの遊牧民とも深い関係を有していた。

『アルスラーン戦記』のパルス国も大陸公路(間違いなくシルクロードがモデルであろう)の中心に位置し、インドをモデルとしたシンドゥラ、遊牧民をモデルとしたチュルクやトゥラーン、エジプトに由来すると思われるミスル(アラビア語でエジプトを意味する)などに囲まれている。

中国をモデルとした「絹の国」セリカとの通交にも言及されているが、実際のサーサーン朝と中国の間にも通交があった。7世紀後半、イスラームの拡大によって滅亡したサーサーン朝の王族は唐の都長安へと落ち延びている。

なお、作中ではパルス語が大陸公路の共通語とされているが、現実のシルクロードで重要な役割を果たした言語の一つが、イラン系のソグド人の商業活動で用いられた、イラン語群のソグド語だった。

パルス国の王都エクバタナの名は、実在の都市に由来している。現在はイランのハマダーンと呼ばれるその街は、古代ペルシア語ではハグマターナとして知られており、アケメネス朝ペルシアやパルティアの拠点の一つともなるほどの要衝だった。エクバタナは、彼らの隣人であったギリシア語話者による同都市の呼称である。

参考文献

- 青木健『ペルシア帝国』(講談社現代新書、2020年)。

- 荒川正晴編『ローマ帝国と西アジア 前3~7世紀(岩波講座世界歴史3)』(岩波書店、2021年)。

- 小前亮「『中世ペルシャ』という世界」田中芳樹・らいとすたっふ『アルスラーン戦記読本』(角川文庫、2000年)、61~68頁。

- ローズ・マリー・シェルドン『ローマとパルティア』三津間康幸訳(白水社、2013年)。

『アルスラーン戦記』編(全7回)内容

- #1 東ローマも登場する「中世中東風ファンタジー」←今回

- #2 ペルシアに伝わる伝承

- #3 中世ペルシアの君主と軍隊

- #4 ヨーロッパ風のイアルダボート教勢力

- #5 パルス侵攻と十字軍

- #6 第4回十字軍と帝位争い

- #7 もっと知りたい人のためのブックガイド

〝中世ヨーロッパ風〟ファンタジー世界を歴史学者と旅してみたら

毎回さまざまなフィクション作品(ゲーム、漫画、アニメ、ドラマ、映画等)を1本取り上げて、歴史の専門家の目線から、面白いところ、意外なところ、ツッコミどころ等を解説するシリーズです。

すっかりイメージが定着しているアレは、実は中世のものではなかった!? 一方で、ファンタジーだと思っていたコレには、実は元ネタのような似た話があって……?

この連載を読めば、物語を見るのがもっと楽しくなる、さらには、史実や歴史研究をもっと知りたくなる! オススメの本や文献をたっぷり紹介するブックガイド付き。

▼好評配信中!

ご購入いただくと過去記事含むすべてのコンテンツがご覧になれます。

1回の購入で全7回のコンテンツを全て閲覧可能なコンテンツパックです。

🔰シンクロナスの楽しみ方

ゲーム・漫画・アニメでおなじみの「中世ヨーロッパ風」世界は、どこまで本当なのか? 歴史学者と一緒に中世ファンタジーを見てみたら、新しい発見に出会えるかも!

📚『アルスラーン戦記』編/全7回

| 第1回を読む(無料) |

| 『アルスラーン戦記』を歴史学者が読む! 中世ペルシア風ファンタジーの歴史的モチーフとは |

会員登録がまだの方は会員登録後に商品をご購入ください。