中世ペルシア風の異世界を舞台に、王太子アルスラーンと仲間たちの活躍と成長を描いたファンタジー小説『アルスラーン戦記』(著:田中芳樹)。その壮大な世界観を、西洋史を専門とする研究者が読み解く!(第4回/全7回)

仲田公輔

岡山大学 文学部/大学院社会文化科学学域 准教授。セント・アンドルーズ大学 歴史学部博士課程修了。PhD (History). 専門は、ビザンツ帝国史、とくにビザンツ帝国とコーカサスの関係史。1987年、静岡県川根町(現島田市)生まれ。

中東風の世界に侵略するヨーロッパ風の人々

ここまで主人公を取り巻くパルス国の要素を中心に触れてきたが、ここからは(少なくとも序盤の)ヒール役となる、イアルダボート教勢力について扱っていきたい。

イアルダボート教勢力のモデルはヨーロッパだが、そこではファンタジー世界で描かれがちな優美な昔のヨーロッパ風の世界観とはまた異なった表象を目にすることができる。連載の趣旨と筆者の専門性に鑑みて、多めに紙幅を割くことにしたい。

『アルスラーン戦記』第一部は、アトロパテネの戦いにおいてパルス軍がルシタニア軍に対して予想外の敗北を喫し、王が行方知れずとなり、王都エクバタナが陥落するところから始まる。なお、アトロパテネはアーザルバーイジャーン(アゼルバイジャン)のギリシア語名である。

作者によれば、ルシタニアの侵略者のモデルは中世の十字軍と、近世のコンキスタドール(アメリカ大陸を征服したイベリア半島の人々)だという。

1巻のあとがきでは、アミン・マアルーフ『アラブが見た十字軍』(牟田口義郎訳、新川雅子訳、リブロポート、1986年;筑摩書房、2001年)に見られる、十字軍の残虐行為が引き合いに出されている。

この本は徹底的に現地のムスリムの視点で十字軍について記述したもので、当時としては先進地域であった東方に進出してきた「野蛮な」フランク人(西欧人)が、なぜ近現代では西欧諸国として東方を植民地化しているのかという、文明論としての側面も持っている。他方で、キリスト教徒とイスラームが二項対立的に抗争していたわけではなく、イスラーム側の内部にも複雑な事情があったことを伝えてくれる。ヨーロッパ側の事情に焦点が当たりがちな十字軍について相対化するという点では、貴重な視点を提供してくれる書である。

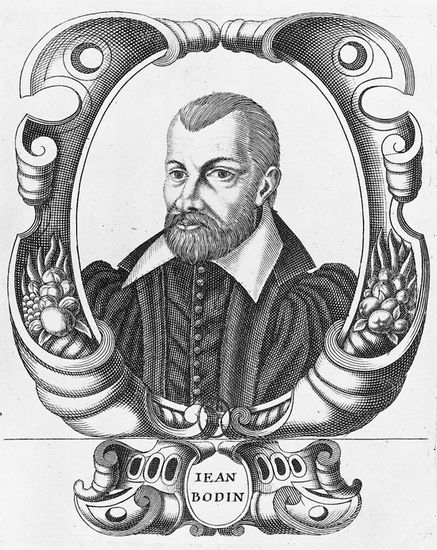

『アルスラーン戦記』では、作者は(少なくとも序盤においては)、イアルダボート教徒をあえて悪辣に描写していることを明かしている。異教徒に対する残虐行為や文物の破壊をたいてい主導している大司教ジャン・ボダンなどはその例であろう。

この名前に聞き覚えがある人もいるかもしれない。ボダンの名前の由来は、世界史の教科書では王権神授説を唱えたことで知られるジャン・ボダン(1530~1596年)であろう。彼は魔女狩りの主導者の一人としても知られているため、そちらの側面を意識したネーミングがなされたのかもしれない。

ルシタニア

ルシタニアは遠く西方に位置する国で、パルスと比べると貧しい土地だという。「ルシタニア」自体は実際にイベリア半島西部にあった古代ローマの属州の名前である。現在で言うポルトガルに位置する。作中でのルシタニアは、一地域というより、一つの文化圏を指す地名のようだ。

作中のルシタニア人が報じるイアルダボート教は、...