今回から不定期で【乃至政彦講演アーカイブ】をお届けいたします。今回の乃至政彦が初めて行なった講演で、タイトルは「戦国の合戦を変えた川中島合戦」。8年前、『戦国の陣形』(講談社現代新書)が反響を得た直後に発売決定された『図説 戦国の陣形』(洋泉社)の刊行記念として、静岡県浜松市の精文館書店において、行われたものです。

※本稿は、『歴史ノ部屋』会員に公開するにあたって、当時のレジュメにわかりわすく修正を加えています。オリジナルのものとは異なるところがあります。ご了承ください。

はじめに

中世から近世への移行期である戦国時代、武装勢力であるところの武士集団は、寄せ集めの「軍勢」を組織としての「軍隊」へと仕切りなおしていく。

中世の軍勢が、近世の軍隊へと変化するきっかけは、永禄4年(1561)9月10日の川中島合戦にあった──。

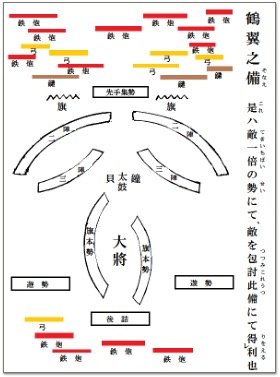

鶴翼の陣

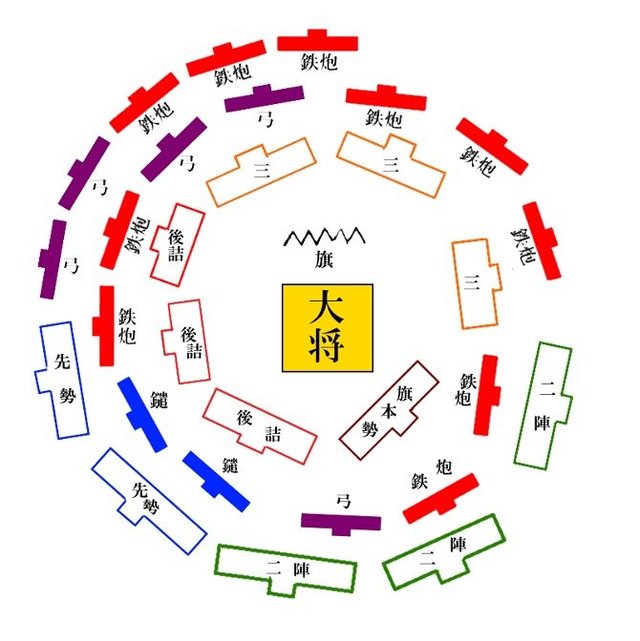

【図1】は承応2年(1653)日本で初めて本格的に陣形を図示した兵法書『軍法侍用集』(小笠原昨雲・著)における「鶴翼の備」です。

説明文には「これは敵一倍の勢にて、敵をつつみ、これを討つ備えにて利を得るなり」とあります。しかし具体的な運用は何も書かれていません。どの集団がどのように動くか詳しくわからないのです。

鶴翼の陣といえば、川中島合戦では武田信玄が使ったと伝えられます。ですがまだ当時は【図1】のような厳密な配置をする考え方自体がありませんでした。

戦いから100年ほど経過して、ようやくこうした人員配置が考えられるようになったのです。

川中島合戦の実態を考える

川中島合戦は、静岡県豊橋市出身の山本勘介が深く関与した合戦として著名ですが、その実態は近世の軍学者ばかりか現代の研究者にもよく理解されていません。おそらく当時の人たちも、把握できていなかったでしょう。

それでも合戦のインパクトは歴史に残り、多くの軍学者たちが様々な解釈を加えてきました。衝撃の中心で、いったい何があったのでしょうか?

中世の編成と戦争について

戦国以前における、大名の軍勢は、領主と領主の寄り合い集団でした。...