「戦国時代」と聞いて、まず何を思い浮かべるだろうか?

合戦、謀略、裏切り、血で血を洗う戦い……。

だが、1990年に発売された『信長の野望・武将風雲録』は、そんなイメージを大きく変える新たな視点を持ち込んだ。今回は本作が変えた「戦国時代のイメージ」を紐解いていこう。

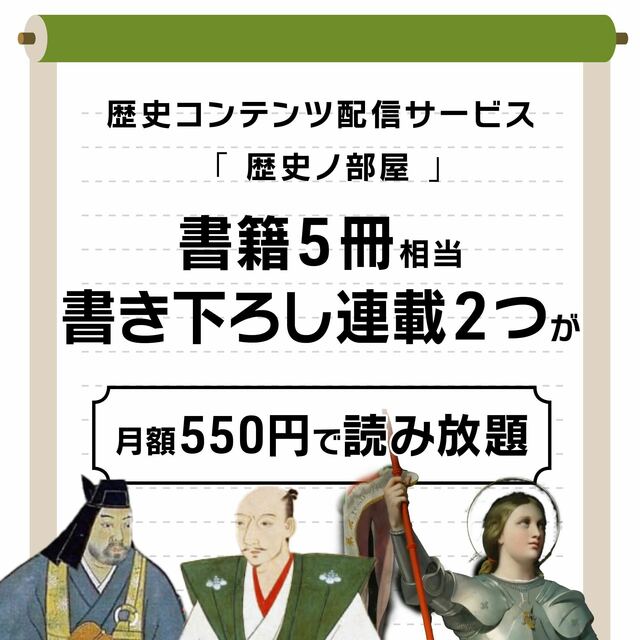

歴史家。著書に『戦国大変 決断を迫られた武将たち』『謙信越山』(SYNCHRONOUS BOOKS)、『上杉謙信の夢と野望』(KKベストセラーズ)、『平将門と天慶の乱』『戦国の陣形』(講談社現代新書)など。書籍監修や講演活動なども行なっている。1974年生まれ。高松市出身、相模原市在住。

国時代に茶器と和歌? 『武将風雲録』の挑戦

「戦国」と聞けば、合戦、裏切り、謀略、野心。そんなイメージが強い。

ところが1990年に発売された『信長の野望・武将風雲録』はそんな血生臭い戦国の世界に「文化」という優雅な一側面を持ち込んだ。

文化的な雰囲気を強調するためか、前作『戦国群雄伝』で迫力ある武将たちを描いた生頼範義(おうらいのりよし)氏が引き続きパッケージグラフィックを手掛けているが、前作よりも豪華さを強調する色彩に仕上がっている。

武将データには新たに「教養」が加えられ、その後もしばしばキャラクターデータとして採用されている。教養は商人との取り引きに必要で、この数字が低いと相手にすらされないことがある。

ここに、国力を上げ、外交を行い、謀略を仕掛け、合戦をするという国盗りゲームに斬新な要素が加えられた。

前作『戦国群雄伝』は、中部地方を舞台にしつつも、戦いと政治が主軸の比較的シンプルなゲームだった。もしも『戦国群雄伝・全国版』を作ってもそれなりに売れたに違いない。

しかし光栄はここで野心的にも全国を舞台にするだけでなく、戦国武将たちの「文化的側面」をゲームに持ち込むことにしたのである。ここに「ウォーシミュレーションゲーム」は、「歴史シミュレーションゲーム」としての名乗りにふさわしい大胆な挑戦へと歩み出したのである。

それまで歴史好きもそうでない人も、戦国時代へのイメージが今ほど行き渡っておらず、特に文化的側面はまだ強い関心を持たれていなかった。本作が後の戦国ブームに与えた影響は、決して小さくない。

茶器システム──武将の忠誠は茶碗で決まる!?

本作で初めて登場した「茶器」システムは、戦国時代の文化性をゲームに取り入れる画期的な試みだった。...