常陸の不死鳥と呼ばれる戦国大名・小田氏治。

連戦連敗のデータをベースに 「戦国最弱」と呼ばれることも多く、あまり有能ではないイメージが定着しつつある。だが、本当に弱い武将が何度も大きな合戦にチャレンジできるのだろうか……?

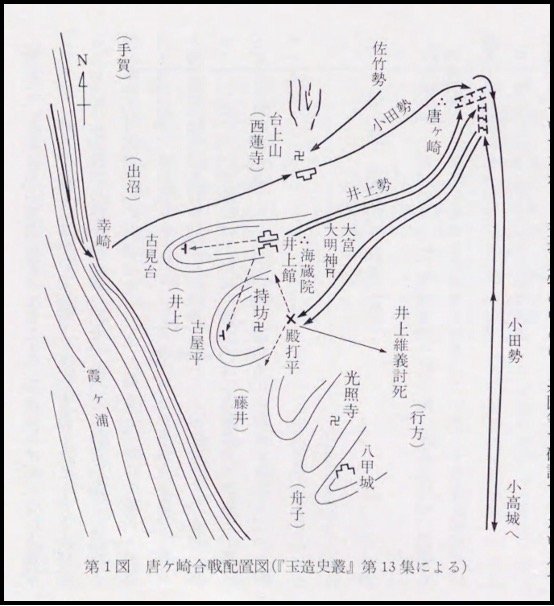

「小田氏治の合戦」をテーマにその実像に迫りなおしていく連載。今回は小田氏治の初陣「柄ヶ崎

その生涯において無数の苦戦を強いられた小田氏治の初陣「柄ヶ崎

時は天文15年2月のことである。結果からいうと、氏治は勝利を得られなかった。それでもまだ少年といえる年頃なのに、氏治は大将としてつまらな

乃至政彦

歴史家。著書に『戦国大変 決断を迫られた武将たち』『謙信越山』(SYNCHRONOUS BOOKS)、『上杉謙信の夢と野望』(KKベストセラーズ)、『平将門と天慶の乱』『戦国の陣形』(講談社現代新書)など。書籍監修や講演活動なども行なっている。1974年生まれ。高松市出身、相模原市在住。

歴史家。著書に『戦国大変 決断を迫られた武将たち』『謙信越山』(SYNCHRONOUS BOOKS)、『上杉謙信の夢と野望』(KKベストセラーズ)、『平将門と天慶の乱』『戦国の陣形』(講談社現代新書)など。書籍監修や講演活動なども行なっている。1974年生まれ。高松市出身、相模原市在住。

小田氏治初陣の前夜

ここで少し時間を戻し、小田氏治の初陣について見ていこう。

氏治は天文14年(1545)頃に元服したと推測されている(中根正人「小田氏治──逆境の荒波を何度も乗り越えた不屈の名将」/黒田基樹編『戦国武将列伝3』戎光祥出版、2023)。

このときまでに古河の関東公方・足利晴氏から「氏」の一文字を拝領したようである。

晴氏は、自らの補佐役として勢力を広げる関東管領の北条氏綱・氏康父子に強い警戒心を抱き、上杉朝定・上杉憲政と共謀してこの打倒を企んでいた。他国に有力な戦力を求めて偏諱を整えたと思われる。

天文15年の小田氏治初陣「柄ヶ崎合戦」

天文15年(1546)、小田氏治が軍事行動を主導する。...